Evènements scientifiques

Séminaire Valeur, prix et politique 2018-2019

DATES

19 septembre 2018 – 20 juin 2019

Un jeudi par mois (sauf la séance du 19 septembre), 14 h 30 – 16 h 30.

Voir le programme ci-dessous.

LIEU

IDHE.S ENS Paris-Saclay

Bat. Laplace, salle Pollak, 2e étage

61 Avenue du Président Wilson

94230 Cachan

– Comment venir ?

ORGANISATION

Christian Bessy | ENS Paris-Saclay, IDHE.S

PRÉSENTATION

Après une longue série de travaux sur la qualité des produits, l’économie des conventions a entamé depuis quelques années une réflexion sur les formes de mise en valeur des choses ou encore le pouvoir de valorisation de certains acteurs à partir du développement d’un discours sur les choses. Il ne s’agit pas d’un simple raffinement théorique mais correspond aussi à une réflexion sur les changements politiques favorisant la marchandisation de certaines choses restées en dehors des échanges ou la montée des inégalités. On peut penser aux rémunérations versées aux superstars du football, aux grands patrons, aux traders ou, encore, aux cotes atteintes par des œuvres d’art dans les enchères publiques, témoignant pour le moins d’une forme de disproportion sinon de sentiments de forte injustice ou d’évaluation arbitraire (Steiner 2011).

La théorie économique a proposé des modèles pour expliquer ces « super prix » ou plus précisément le fait que les rémunérations et les probabilités de réussite augmentent plus que proportionnellement avec le talent et la compétence, en faisant référence à une ultra sensibilité de la demande sur un nombre limité d’individus (Rosen 1981) ou suivant une logique de « winner-take-all » ou d’avantages cumulatifs. Si ces modèles économiques ont profondément remis en cause le cœur traditionnel de la théorie économique des prix, la notion de « valeur » est le plus souvent réduite à celle de « prix ». Plus généralement, la théorie de la valeur sous-jacente à ces modèles considère la valeur des biens suivant leur utilité intrinsèque pour chacun et donc de façon préalable à l’échange (Orléan 2011). Seuls les travaux dans la lignée d’Akerlof et de Stiglitz ont montré le rôle des prix comme des « signaux de qualité », se substituant à leur fonction d’équilibrage de l’offre et de la demande

De son côté l’approche sociologique, à la suite en particulier des travaux de Simmel, met non seulement l’accent sur le fait que c’est de l’échange que les objets tirent leur valeur et non l’inverse, mais aussi, ne dissocie pas « valeur » et « prix ». Si la mesure monétaire a tendance à aplanir les différences de valeur, un prix très élevé provoquent l’effet contraire et rendent l’entité convoitée moins interchangeable et donc plus singulière. C’est dans ce sens que Lucien Karpik (2007), dans son ouvrage sur l’économie des singularités, explique la disproportion des prix au sommet de la hiérarchie des valeurs. Cette disproportion rappelle que toute volonté de classement et de hiérarchie ordonne en fait des entités incommensurables.

L’objet du séminaire n’est pas seulement de s’intéresser à l’économie de la disproportion des prix mais, plus généralement, de renouer avec les « théories de la valeur » en s’intéressant à la pluralité des modes d’évaluation des biens, aux mécanismes de la formation des prix sur divers marchés et aux différentes significations qu’ils ont pour leurs participants (Vatin 2009, Beckert et Aspers 2011). Comme l’avance O. Velthuis (2007), dans son ouvrage sur le marché de l’art contemporain, les prix ont suffisamment de consistance pour être considérés comme des symboles, et assez flexibles pour donner prise à différentes significations. Il met l’accent sur les processus de construction sociale de la valeur des objets d’art en référence aux conventions en œuvre dans les mondes de l’art. La méthodologie utilisée rejoint de ce point de vue l’approche de l’Economie des conventions sur la pluralité des modes de valorisation (Eymard-Duvernay 1989) ou des mondes de production (Salais et Storper 1993).

Mais, la particularité de cette approche est de travailler très explicitement ces « ordres de grandeur » suivant différentes philosophies politiques et façons de fonder le « bien commun » (Boltanski et Thévenot, 1991). Cette insistance sur la construction politique de la valeur est à relier avec les travaux anthropologiques d’A. Appadurai (1986) qui explore les conditions par lesquelles les objets économiques circulent dans différents « régimes de valeur » suivant l’espace et le temps. C’est ce qu’il désigne aussi comme des « politiques de la valeur » à la base de la création du lien entre échange et valeur. Ce type d’approche conduit à l’examen des carrières des personnes et des objets, suivant la variété des espaces de circulation et de valorisation qu’ils traversent, et à faire l’histoire des catégories de personnes et de choses, avec en particulier les enjeux autour de la définition des frontières. Un accent particulier sera mis sur le rôle des « intermédiaires de marché » dans la définition de ces catégories et plus généralement dans leur contribution à la définition des « conventions de valeur » sur différents types de marché (Bessy et Chauvin 2013). Il s’agit également de contribuer plus généralement à une anthropologie des façons essentielles dont les choses peuvent être structuralement différenciées et hiérarchisées en vue de l’obtention d’un échange profitable (Boltanski et Esquerre, 2017).

Le séminaire comporte des séances de lecture consacrées aux textes d’auteurs importants et donne lieu à des présentations des chercheurs du laboratoire IDHES ou d’invités extérieurs. Il est ouvert aux doctorants et aux étudiants de master.

PROGRAMME

Mercredi 19 septembre 2018 (et non jeudi)

Le tournant serviciel de l’industrie du jeu vidéo

Mathieu Cocq | ENS Paris-Saclay, IDHE.S

Jeudi 18 octobre 2018

La valeur de la science

Clémentine Gozlan | ENS Paris-Saclay, IDHE.S

Jeudi 22 novembre 2018

La valeur des brevets devant les tribunaux

Isaac Lambert | Sciences Po, CSO

Jeudi 13 décembre 2018

Les conventions d’évaluation des salariés à l’embauche

Guillemette de Larquier | université de Lille, Clersé

Jeudi 24 janvier 2019

La matérialité des valeurs : une approche axiologique des labs dans le sud de la France

Emmanuel Kessous | AgroParisTech

Jeudi 21 février 2019

L’appréciation et l’appropriation des activités créatives des salariés

Christian Bessy | CNRS – ENS Paris-Saclay, IDHE.S

Jeudi 14 mars 2019

La question du juste-prix en droit, perspective historique

Michela Barbot | CNRS – ENS Paris-Saclay, IDHE.S

Jeudi 18 avril 2019

La fabrique de la grandeur dans la haute fonction publique

Sarah Kolopp | ENS Paris-Saclay, IDHE.S

Jeudi 16 mai 2019

Le travail d’évaluation des agents artistiques

Delphine Naudier | CNRS, CRESPPA-CSU

Jeudi 20 juin 2019

Hacker les déchets, valoriser les gens

Delphine Corteel | Université de Reims, REGARDS

Volny Fages | ENS Paris-Saclay, IDHE.S

Séminaire Valeur, prix et politique 2018-2019 Lire la suite »

Nouvelle saison du séminaire Genre et monde carcéral – 8/10/2018

Nouvelle saison du séminaire Genre et monde carcéral sur le thème « Disciplinarisation de la peine et expériences des violences »

La séance de rentrée aura lieu le 8 octobre avec la conférence de Marion Lachaise, plasticienne et vidéaste qui présentera son film : Antiportraits, Réau. Cette séance sera suivie des interventions de Delphine Boesel, Avocate et Présidente de l’Observatoire International des Prisons, Zoë Royaux, avocate à la Fondation des Femmes et Hélèna Christidis, avocate et membre de l’association Femmes et Droit .

Lundi 8 Octobre 2018 de 14h à 16h30

ENS- Paris Saclay / IDHES Salle Pollack – ENS Paris-Saclay,

Bat Laplace, 2ème étage, à l’interphone du RDC sonnez à IDHES

61 Avenue du Président Wilson,

94230 Cachan

Entrée libre.

Programme du séminaire pour l’année 2018-2019.

Responsables : Natacha Chetcuti-Osorovitz & Patricia Paperman

Après un premier cycle de séminaire (2017-2018) centré sur l’émergence, dans le champ des sciences sociales, de travaux portant sur les femmes en prison, ce second cycle de séminaire a pour objectif d’approfondir le questionnement sur le rapport entre genre et expériences carcérales, autour de nouvelles questions : la disciplinarisation carcérale au sens de l’apprentissage des normes carcérales et de leur concrétisation quotidienne dans le parcours d’exécution de la peine, la criminalisation de la peine et les violences ressaisies au prisme du genre. Les huit interventions s’attacheront à développer, de manière non exhaustive, les thématiques suivantes : logiques de répression et d’enfermement analysées du point de vue du genre, criminalisation de l’exercice de la violence, normes de genre et figures de femmes criminelles, conception de la violence politique exercée par des femmes, organisation pédagogique en prison et hiérarchisation des délits, travail en prison et formes de résistances genrées. Ces nouveaux questionnements permettront la mise en perspective de l’univers carcéral et de ses modes de fonctionnement, par la mise en lumière de leurs rapports aux mondes de la justice, du droit, de l’éducation nationale, et du politique.

Séance 1 : 8 Octobre 2018

Marion Lachaise – Plasticienne et vidéaste

Antiportraits, Réau

En présence de Delphine Boesel, Avocate et Présidente de l’Observatoire International des Prisons, Zoë Royaux, avocate à la Fondation des Femmes et Hélèna Christidis, avocate et membre de l’association Femmes et Droit .

Séance 2 : 12 Novembre 2018

Lélia Veron – Linguiste – IHRIM (ENS Lyon), Ater en linguistique (Université du Mans)

Aborder les questions de genre dans l’enseignement en prison de femmes.

Séance 3 : 10 Décembre 2018

Dominique Duprez – Sociologue – CESDIP (CNRS, UVSQ, Univ. Cergy-Pontoise, ministère de la Justice)

L’expérience de la privation de liberté de jeunes filles au Brésil et en France.

Séance 4 : 14 Janvier 2019

Anna Le Pennec – Historienne, TESC (UT2J)

De la prison-couvent à la prison laïque : évolution des expériences de violences dans les centrales de femmes du sud de la France au XIXème début XXème siècles.

Séance 5 : 11 Février 2019

Isabelle Lacroix – Sociologue – PRINTEMPS (CNRS, UVSQ)

Femmes actrices de la violence politique au Pays Basque : un ”ordre sexué” bouleversé ?

Séance 6 : 11 Mars 2019

Julie Debroux – Anthropologue, ULB

« Se raconter violente » : la mise en récit de soi en tant que femme incarcérée pour faits de violence.

Séance 7 : 15 Avril 2019

Valérie Icard– Sociologue – CESDIP (CNRS, UVSQ, Univ. Cergy-Pontoise, ministère de la Justice)

Vers un nouveau modèle discilplinaire en prison ? Une comparaison entre les modules de respect pour femmes et hommes en Espagne.

Séance 8 : 13 Mai 2019

Fabrice Guilbaud – Sociologue en sciences politiques – CURAPP (CNRS, UPJV)

Résister à l’ordre carcéral à partir de l’atelier : pratiques d’hommes et de femmes détenues.

Télécharger l’affiche : Affiche_Genre&MondeCarcéral_A2

Nouvelle saison du séminaire Genre et monde carcéral – 8/10/2018 Lire la suite »

Journée Huma-Num – 27/09/2018

Le jeudi 27 septembre 2018, la MSH Paris-Saclay accueillera Stéphane Pouyllau (directeur technique d’Huma-Num) et Elifsu Sabuncu (ingénieure de recherche en charge des usages) pour une journée d’échange et d’information autour des projets, services et consortiums développés par l’infrastructure de recherche Huma-Num.

Huma-Num est une très grande infrastructure de recherche (TGIR) visant à faciliter le tournant numérique de la recherche en sciences humaines et sociales.

Cette journée se déroulera à l’ENS Paris-Saclay (Salle Renaudeau – Bâtiment Laplace).

Elle s’adresse à l’ensemble de la communauté scientifique SHS relevant du périmètre Paris-Saclay : enseignant.es-chercheur.ses, chercheur.ses, doctorant.es, ingénieur.es et personnels de soutien à la recherche.

Programme prévisionnel

9h30 – 10h00 : Accueil

10h00 – 10h15 : Introduction par André Torre, directeur de la MSH Paris-Saclay

10h15 – 12h00 : Présentation générale de la TGIR Huma-Num, son infrastructure de services et ses communautés

- Enjeux numériques en SHS, cycle de vie des données et écosystème Huma-Num

- Quelques exemples de corpus hébergés et valorisés à la TGIR

- Comment participer ?

- Présentation détaillée de la grille de services d’Huma-Num

14h00 – 16h00 : Questions/réponses autour de 3 axes

- Stockage et archivage de données

- Traitement de données, annotation et aspects sémantiques

- Diffusion de corpus sur le web

L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite : https://msh-paris-saclay.fr/event/journee-huma-num-27-09-2018/

Journée Huma-Num – 27/09/2018 Lire la suite »

Séminaire Savoir & Pouvoir 2018/2019

La MSH Paris-Saclay a récemment labellisé un nouveau séminaire « Savoir & Pouvoir ».

SÉMINAIRE « SAVOIR ET POUVOIR » 2018/2019

Organisatrices :

Virginie Albe, ISP (ENS Paris-Saclay)

Delphine Berdah, EST (Université Paris-Sud)

Ioana Popa, ISP (Université Paris Nanterre)

Le séminaire s’intéresse aux interactions entre des communautés appliquées à établir le domaine de compétence de leurs savoirs. Ces interactions donnent lieu à un ensemble d’oppositions : entre savoirs savants au sein d’une même discipline et entre plusieurs disciplines ; entre savoirs savants et savoirs profanes; et entre savoirs experts et savoirs politiques.

La circulation des savoirs au sein des communautés et entre elles entraine une redéfinition permanente de la division du travail dans les sciences. Aussi ce séminaire s’interroge plus particulièrement sur les espaces interstitiels comme lieux de transformation des savoirs, où la multiplicité de leurs usages accompagne leur adaptation à des publics variés.

En mobilisant des recherches en histoire, en sociologie et en sciences politiques, ce séminaire est aussi l’occasion de s’interroger sur l’intérêt d’une approche multidisciplinaire des interactions entre savoirs.

PROGRAMME 2018-2019 :

Séance 1 : Mardi 26 Juin 2018 (10h30-12h)

Jeff Pooley, Muhlenberg College, USA

The Remobilization of the Propaganda and Morale Network, 1949–1953

In the aftermath of World War II, the U.S. social scientists serving in Washington and abroad returned—most of them—to their universities. A large share of those returnees had staffed the U.S. government’s sprawling propaganda and morale bureaucracies. Shuffling between agencies, these scholars-on-loan forged informal ties and something like a network. Back on campus, they resumed teaching and research. A raft of published work based on wartime projects soon appeared, under a label— »communications research »—that had taken hold during the war. But few of the returning social scientists identified with the new field.

The thesis is that the Cold War brought them back together. The new national security state, in other words, recruited a remarkably similar cast of social scientists to run its propaganda research initiatives. Some of those projects were self-conscious revivals, but even the fresh initiatives were staffed by veterans of the earlier campaigns. The mix of military, civilian, and foundation sponsors in the early Cold War, moreover, resembled the WW II configuration. The propaganda and morale network was, in effect, remobilized.

The first mobilization is widely considered a pivotal moment in the history of U.S. social science, one that reverberated for decades. The second mobilization—in full swing from 1949 until the Korean armistice in 1953—is rarely invoked in these terms. One of this paper’s claims is that the second enlistment was crucial too, if only because the lessons of the war were institutionalized in these years. Yoked together again, around a similar set of propaganda and morale problems, scholars used the funded, networked projects to re-enact, and in some cases formalize, their intoxicating World War II experience. The blueprints, in other words, were drafted in the first half of the decade, but only built out years later against the new, Cold War backdrop.

La séance aura pour objet la discussion de l’article en cours de Jeff Pooley.

Séance 2 : Lundi 24 sept 2018 (10h30-12h)

Jean-Baptiste Fressoz, CNRS, Centre Alexandre Koyré

Capitalocène. Une histoire conjointe du système Terre et des systèmes-mondes

La Terre est entrée dans une nouvelle époque : l’Anthropocène. Plus qu’une crise environnementale, nous vivons un basculement géologique d’origine humaine. Comment en sommes-nous arrivés là ? Selon le récit officiel, vers la fin du XXe siècle, une poignée de « scientifiques du système Terre », climatologues, écologues, nous a ouvert les yeux : maintenant nous savons, nous avons conscience des conséquences globales de l’agir humain. Ce récit est une fable. L’oposition entre un passé aveugle et un présent clairevoyant, outre qu’elle est historiquement fausse, dépolitise l’histoire longue de l’Anthropocène. Tenir l’Anthropocène pour un événement plutôt qu’une chose permet de déjouer le récit officiel dans ses variantes gestionnaires ou iréniques et forger à partir d’une analyse historique, de nouveaux récits et donc de nouveaux imaginaires pour l’Anthropocène. Ce chapitre étudie la captation très inégale des valeurs d’usage écologique du globe et la dynamique conjointe du capitalisme et des transformations du système Terre depuis un quart de millénaire. Cette histoire conjointe du capitalisme et de l’anthropocène vise ainsi à révolutionner les visions du monde devenues dominantes avec l’affirmation du capitalisme industriel basé sur l’énergie fossile, pour en proposer d’autres permettant d’habiter l’Anthropocène plus lucidement, respectueusement et équitablement.

La séance aura pour objet la discussion du chapitre d’ouvrage de JB Fressoz.

Référence :

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L’Evénement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Seuil, coll. Points, nouvelle édition révisée et augmentée 2016 (2013), chapitre 10.

Séance 3 : Lundi 26 novembre 2018 (10h30-12h)

Boris Samuel, chercheur associé au CERI, Sciences Po.

Les “politiques de prix” : quantification, exercice du pouvoir et contestation en Mauritanie et au Maroc dans les années 2000

En vue de saisir la manière dont des rapports de pouvoir se déploient autour de la détermination des prix, l’analyse porte simultanément sur les procédés de la macroéconomie, de la comptabilité et de la statistique et sur l’émergence du mécontentement et de la contestation autour de la “vie chère” et de ses causes. Il s’agit ainsi d’une lecture politique des procédés administratifs et de quantification, resituée dans les dynamiques sociales et politiques qui les entourent. Travaillant sur plusieurs produits (carburants, produits dits “de première nécessité”), la recherche débouche sur une description fine des procédés concrets employés dans la détermination des prix. Ces derniers apparaitront comme des lieux où la logique bureaucratique est étroitement mêlée à la domination politique et à la contestation. A l’heure où les tensions autour du niveau des prix se sont multipliées dans de nombreux pays, en particulier dans les contextes sociaux postérieurs aux soulèvements de 2011 dans le Maghreb, cette recherche permet d’analyser les luttes sociales à partir des pratiques de l’économique et de la gestion.

Séance 4 : Lundi 14 janvier (10h30-12h)

Anne Marcovich, CNRS, GEMASS

La « nouvelle disciplinarité », aux « confins » des disciplines

Cette recherche porte sur l’analyse des nouvelles trajectoires dans lesquelles les chercheurs circulent à l’intérieur de leur discipline et tente d’identifier quelques uns des éléments qui concourent à cette circulation. Nous suggérons que, au moins à l’intérieur de certains domaines de la science, de nouvelles structures de fonctionnement et des modes de circulation inédits se sont développés ; ces changements pourraient être une conséquence de la croissance en quantité et en complexité des connaissances scientifiques au cours des dernières décennies. Cette évolution nous semble liée à l’importance grandissante que les chercheurs attachent au fait de travailler de façon intermittente avec des scientifiques d’autres disciplines ; pour cela, ils se situent à la périphérie de leur discipline mère, tout en restant à l’intérieur des frontières de celle-ci mettant en évidence des transformations dans l’architecture même desdisciplines scientifiques des XIXe et XXe siècles. Nous désignons cette variante de la disciplinarité traditionnelle : « la nouvelle disciplinarité ».

La séance aura pour objet la discussion d’un chapitre d’ouvrage d’Anne Marcovich.

Référence :

Anne Marcovich, Terry Shinn, « Science Research Regimes : from strength to weakness » in Moritz Epple, Annette Imhausen, and Falk Müller (eds) : Weak Knowledge:Forms, Functions and Dynamics Campus : Frankfurt am Main, 2018

Séance 5 : Lundi 1er Avril 2019 (10h30-12h)

Johan Östling, Lund University

Humboldt’s Will: The Idea of the University in the Post-War Era

Wilhelm von Humboldt has been a recurrent name in the debate on the foundations of the modern university for long time, but his will has always been reshaped by shifting historical experiences, national traditions and ideological currents. At the core of this research are the changing guiding conceptions of the postwar university, including the Bologna process.

La séance aura pour objet la discussion d’un chapitre d’ouvrage de J. Östling.

Référence :

Östling, J. (in press, to be published in april 2018). Humboldt and the Modern German University : An Intellectual History. Manchester University Press.

Séance 6 : Lundi 13 Mai 2019 (10h30-12h)

Emmanuelle Picard (ENS Lyon) et Jérôme Aust (CNRS/CSO)

Le début des années 1960 constitue le moment de la mise en place d’une politique de développement de la recherche sur contrat autour d’un dispositif interministériel de financement inédit, le Fonds de développement de la recherche scientifique et technique, qui rompt avec les pratiques classiques d’allocation de fonds récurrents aux institutions de recherche. Cet article montre que le fonctionnement de ce dispositif repose sur un gouvernement par la proximité des projets de recherche, dont la mise en place s’explique au croisement d’un projet réformateur incomplètement institué et des caractéristiques de fonctionnement du monde académique de l’époque

L’article cible la genèse d’un dispositif précis de financement de la recherche, mais à partir de là, il s’agit d’aborder plus largement la question de l’élaboration progressive et des transformations des politiques de la recherche et de l’enseignement supérieur en France après la Seconde Guerre mondiale.

La séance aura pour objet la discussion d’un article des auteurs.

Référence :

Aust Jérôme, Picard Emmanuelle, « Gouverner par la proximité. Allouer des fonds à des projets de recherche dans les années 1960 », Genèses, 2014/1 (n° 94), p. 7-31.

Séminaire Savoir & Pouvoir 2018/2019 Lire la suite »

Un nouveau MOOC « Les fondamentaux du droit d’auteur » / CERDI – UPSud

Un MOOC relatif aux fondamentaux du droit d’auteur (sous la direction scientifique du Professeur Bensamoun et réalisé en collaboration avec Sacem Université, le Cerdi, l’Université Paris-Sud et l’Université Paris-Saclay) débute le 1er octobre 2018.

Feront également partie des enseignants :

- Julie Groffe, Maître de conférences en droit privé, Université Paris-Sud / Paris-Saclay, secrétaire générale du CERDI

- Jean Lapousterle, Professeur de droit privé, Université Paris-Sud / Paris-Saclay, codirecteur du CERDI

- Pierre Sirinelli, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, codirecteur du CERDI

Plan du cours :

Semaine 2 : Sarah Dormont – Présentation et fondements du droit d’auteur

Appréhender largement la matière, ses sources, ses fondements, ses rapports avec les autres disciplines.

Semaine 3 : Alexandra Bensamoun – La notion d’œuvre

Qu’est-ce qui est protégé par le droit d’auteur ? Qu’est-ce qu’une œuvre de l’esprit ?

Semaine 4 : Edouard Treppoz – Les bénéficiaires du droit d’auteur

Qui sont les bénéficiaires initiaux des droits ? Quelles différences entre une œuvre à auteur unique et une œuvre qui fait intervenir plusieurs créateurs ?

Semaine 5 : Jean Lapousterle – Le droit moral

Caractères et contenu du droit moral.

Semaine 6 : Pierre Sirinelli – Les droits patrimoniaux

Caractères et contenu du monopole d’exploitation.

Semaine 7 : Valérie-Laure Benabou – Les exceptions au droit d’auteur

Quels usages peuvent être librement réalisés, sans autorisation du créateur ? A quelles conditions ?

Semaine 8 : Julie Groffe – Les atteintes au droit d’auteur

Comment assurer l’effectivité des droits accordés aux auteurs ? Quelles peuvent être les sanctions en cas de violation ?

Semaine 9 : David El Sayegh – La gestion collective

Qu’est-ce que la gestion collective des droits ? Comment cela fonctionne-t-il ?

Toutes les informations utiles et le lien pour l’inscription (gratuite) sont disponibles ici. N’hésitez pas !

Un nouveau MOOC « Les fondamentaux du droit d’auteur » / CERDI – UPSud Lire la suite »

Workshops Reading Groups / Projet Algorithme & Discrimination – 13 au 24/07/2018

Dans le cadre du projet « émergence » Algorithme & Discrimination labellisé par la MSH Paris-Saclay, des workshops Reading Group sont organisés les 13, 17, 20 et 24 juillet 2018.

Le projet « Algorithme & Discrimination » vise à comprendre le rôle des algorithmes dans la discrimination sur les réseaux sociaux nen ligne et l’existence de biais liés à l’implémentation de ces algorithmes. Si les algorithmes actuels ont des capacités d’apprentissage basées sur leur expérience, ails peuvent dans certains cas aboutir à des discriminations non-prévisibles par l’homme. Nous proposons de mettre en place une expérimentation originale afin de tester l’existence et l’ampleur de ce phénomène.

L’utilisation de ces technologies peuvent être préjudiciables pour les utilisateurs et il nous apparait important d’analyser ce problème sous le prisme du Droit et de l’Economie. La littérature en économie et en droit montre que les réseaux sociaux en ligne et les moteurs de recherche peuvent générer et reproduire les discriminations qui existent dans le monde réel. Pour mener cette étude nous mettons en place une campagne publicitaire et nous observons dans un second temps l’affichage des publicités proposé par les algorithmes afin d’identifier d’éventuels discriminations compte tenu du design de l’expérimentation. Notre projet vise donc à comprendre l’origine des biais de discrimination via la réalisation d’une étude de terrain et d’identifier les conséquences juridiques de ce type de comportement des algorithmes. In fine, nous organiserons un workshop interdisciplinaire entre juristes et économistes pour discuter de perspectives de recherche communes et la mise en place d’instruments de régulation adaptés à cette nouvelle réalité.

Reading Groups

Location: Faculté Jean Monnet, Sceaux

Salle Imbert – 12h

Pour vous inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8yRIwTdA7759ZMteCuzEhj9Ss9jM2ILYqjfPN8p7v4rubdA/viewform?c=0&w=1

| 13 Juillet | Théo MARQUIS

Étudiant de 1ère année en thèse Paris Sud, RITM |

The Impact of Unemployment Insurance on Job Search: Evidence from Google Search Data http://andreyfradkin.com/assets/FullTexasJobSearch.pdf |

| Hugo ALLOUARD

Etudiant Master 2 Economics Paris Sud |

Monopsony in Online Labor Markets |

| 17 Juillet | Grazia CECERE

Professeur d’Economie https://sites.google.com/view/grazia-cecere/home |

Incentives can reduce bias in online reviews |

| 20 Juillet | Clara JEAN

Étudiante de 2ème année en thèse Paris Sud, RITM |

The role of marriage in fighting HIV : A quantitative illustration for Malawi |

| Vincent LEFRERE

Étudiante de 3ème année en thèse Institut Mines Telecom, Business School |

Ideological segregation online and offline |

| 24 Juillet | Enxhi LEKA

Etudiant Master 1 IES |

More Women in Tech? Evidence from a field experiment addressing social identity

https://faculty.insead.edu/maria-guadalupe/documents/paper%20More%20Women%20in%20Tech%20.pdf |

| José De Sousa

Professeur d’Economie Université Paris Sud |

Cody Cook, Stanford University

Rebecca Diamond, Stanford University and NBER Jonathan Hall, Uber Technologies John A. List, University of Chicago and NBER Paul Oyer, Stanford University and NBER The Gender Earnings Gap in the Gig Economy: Evidence from over a Million Rideshare Drivers |

Workshops Reading Groups / Projet Algorithme & Discrimination – 13 au 24/07/2018 Lire la suite »

Colloque ESPRit – Les Périodiques comme Médiateurs – 27-29/06/2018

7e colloque international de la European Society for Periodical Research (ESPRit)

Les Périodiques comme Médiateurs – Les périodiques dans l’écosystème de la culture imprimée et visuelle

Le 7e colloque international de la European Society for Periodical Research (ESPRit) abordera les périodiques comme médiateurs de publications alternatives ou expérimentales et comme tremplins vers d’autres activités éditoriales et culturelles du XVIIIe au XXIe siècle. De nombreux périodiques ont en effet donné naissance à des maisons d’édition en recourant aux réseaux de leurs imprimeurs, en testant dans leurs livraisons des formules expérimentales ou plus conventionnelles, et en devenant des moteurs économiques dans les domaines du livre, de l’imprimé, des arts, de l’artisanat et des métiers. Souvent, le périodique est un véhicule pour les amateurs de sciences, les organisations professionnelles ou commerciales, les amateurs de littérature et d’art : ses matériaux, égrenés tout au long de l’année, puis réunis en volumes sous reliure ou cartonnage pour résister au temps, répondent aux besoins de tels lecteurs. Ou l’inverse : les éditeurs ou les galeries publient un périodique ou un magazine pour soutenir leur catalogue, promouvoir leurs artistes, tester de nouvelles formules ou fidéliser leur public. Le phénomène s’étend aux estampes, à la fois comme prime aux abonnés et comme œuvres originales. L’étude d’un tel phénomène dans son envergure internationale mettrait en lumière les relations des périodiques avec le monde de l’édition, les galeries d’art, divers salons et cercles d’influence, ainsi qu’avec plusieurs formes alternatives de publication, de nouvelles idées, tendances et manifestes.

Comment l’histoire canonique de l’édition de livres et d’estampes s’amplifie-t-elle dès lors qu’on prend en compte les structures médiatiques – économiques et symboliques – qui accentuent le rôle des périodiques? Quelles questions émergent lorsqu’on considère les périodiques comme des moteurs clés de la culture de l’imprimé et de la culture visuelle, de la matérialité des publications, de leur valeur d’échange, et de leur fonction d’opérateurs culturels? Nous invitons à des communications, à des panels, et à des tables rondes autour de ces questions.

Consulter le programme : https://esprit2018.sciencesconf.org/resource/page/id/6

Télécharger l’affiche : Affiche_Périodiques_A2 (HD)

Inscriptions : https://www.azur-colloque.fr/DR04/inscription/inscription/115/fr

Colloque ESPRit – Les Périodiques comme Médiateurs – 27-29/06/2018 Lire la suite »

IVSA – 36th annual conference – 25-28/06/2018

Where: University of Paris-Saclay – University of Evry, Evry, France

When: June 25-28, 2018

VISUALIZING THE POLITICAL PROCESS

Conference Theme :

Register for conference now

IVSA – 36th annual conference – 25-28/06/2018 Lire la suite »

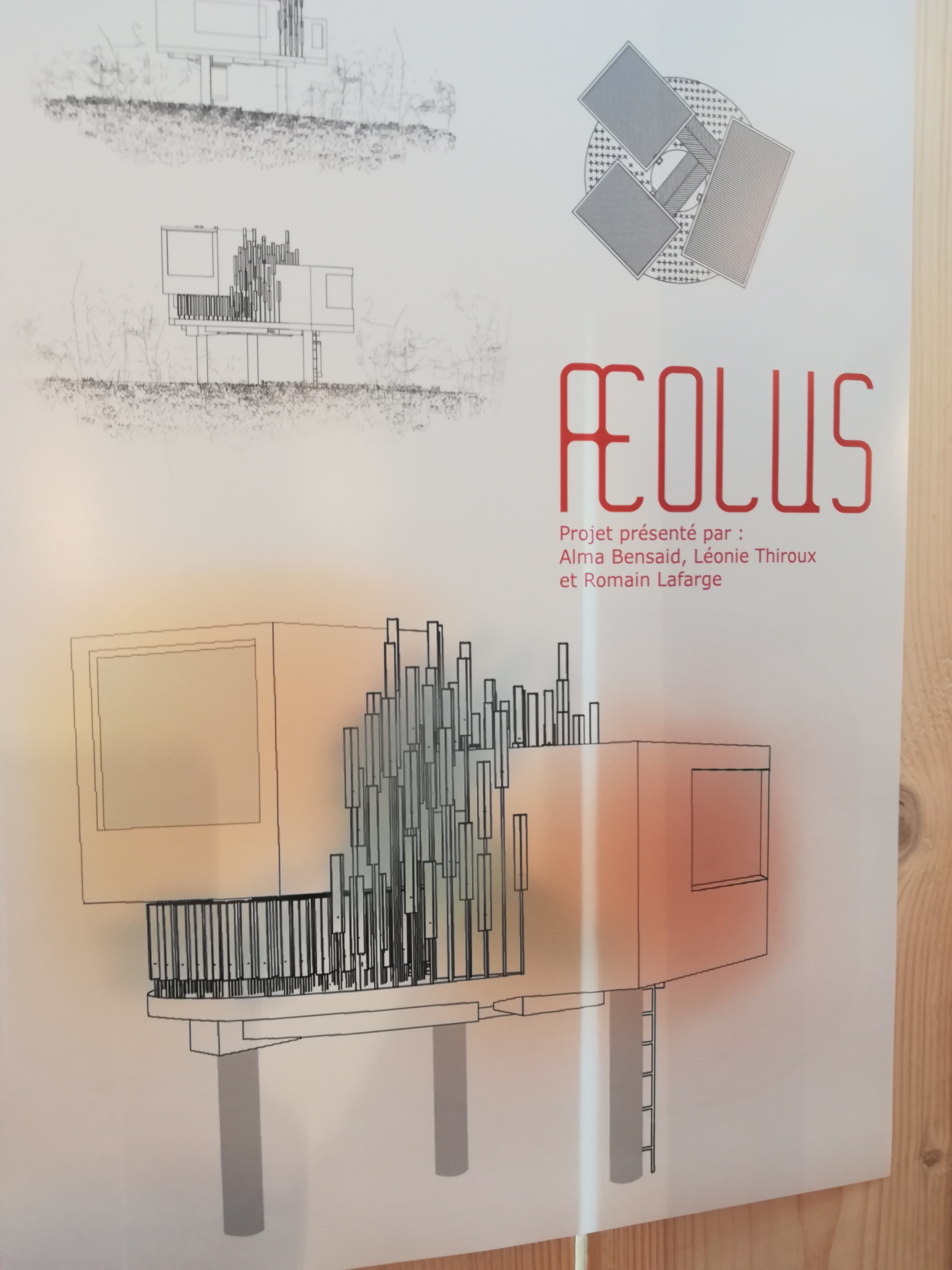

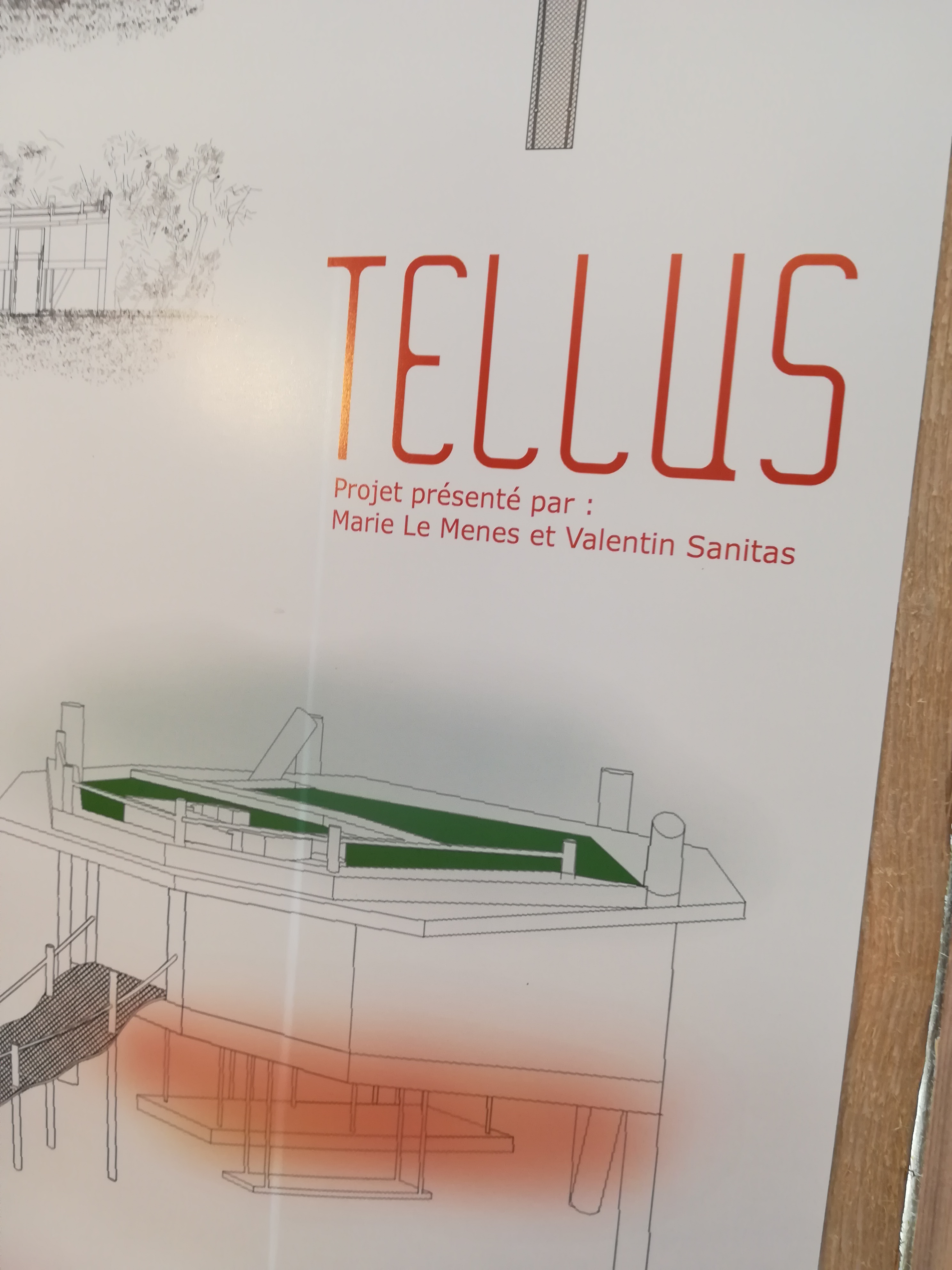

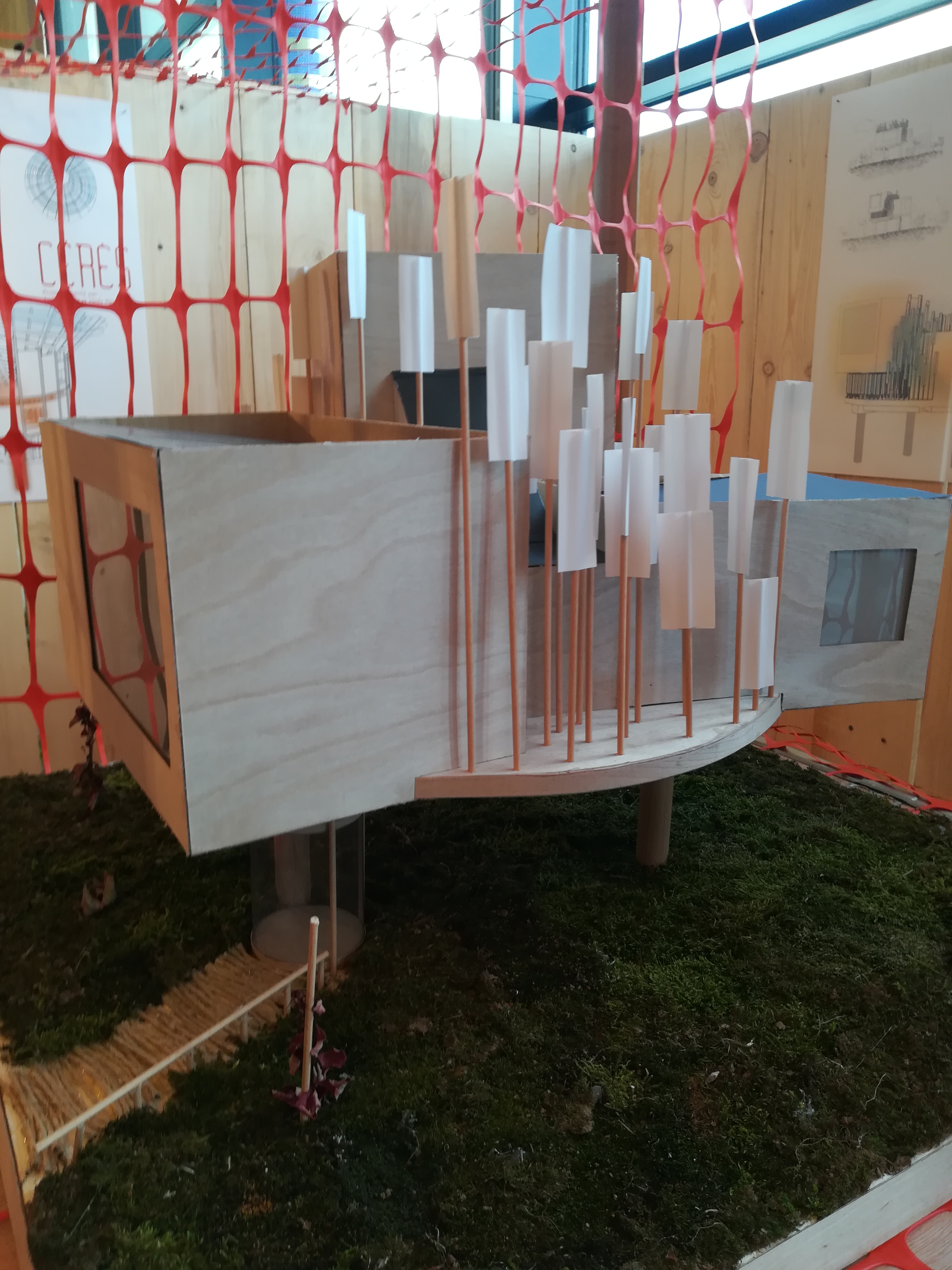

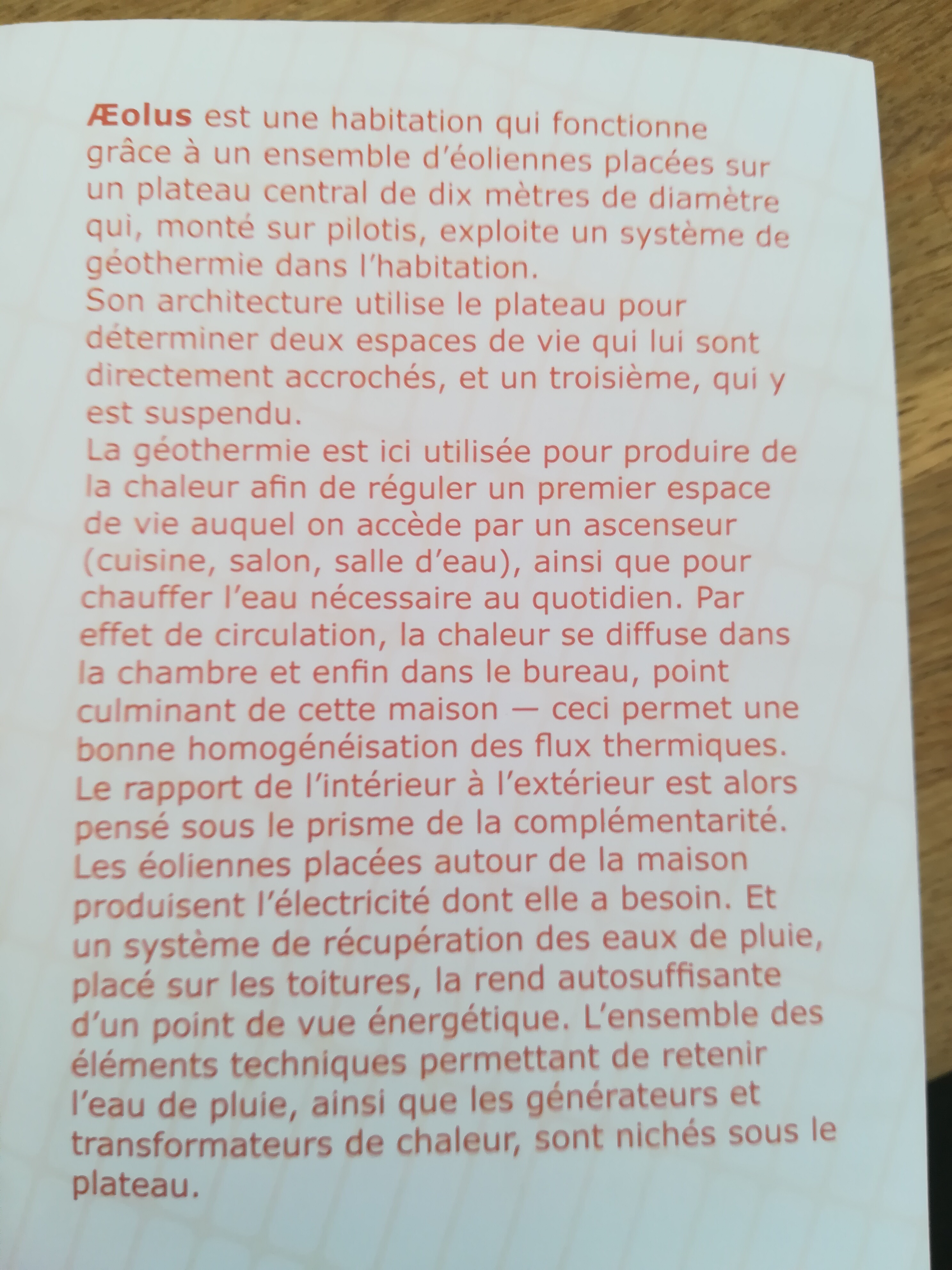

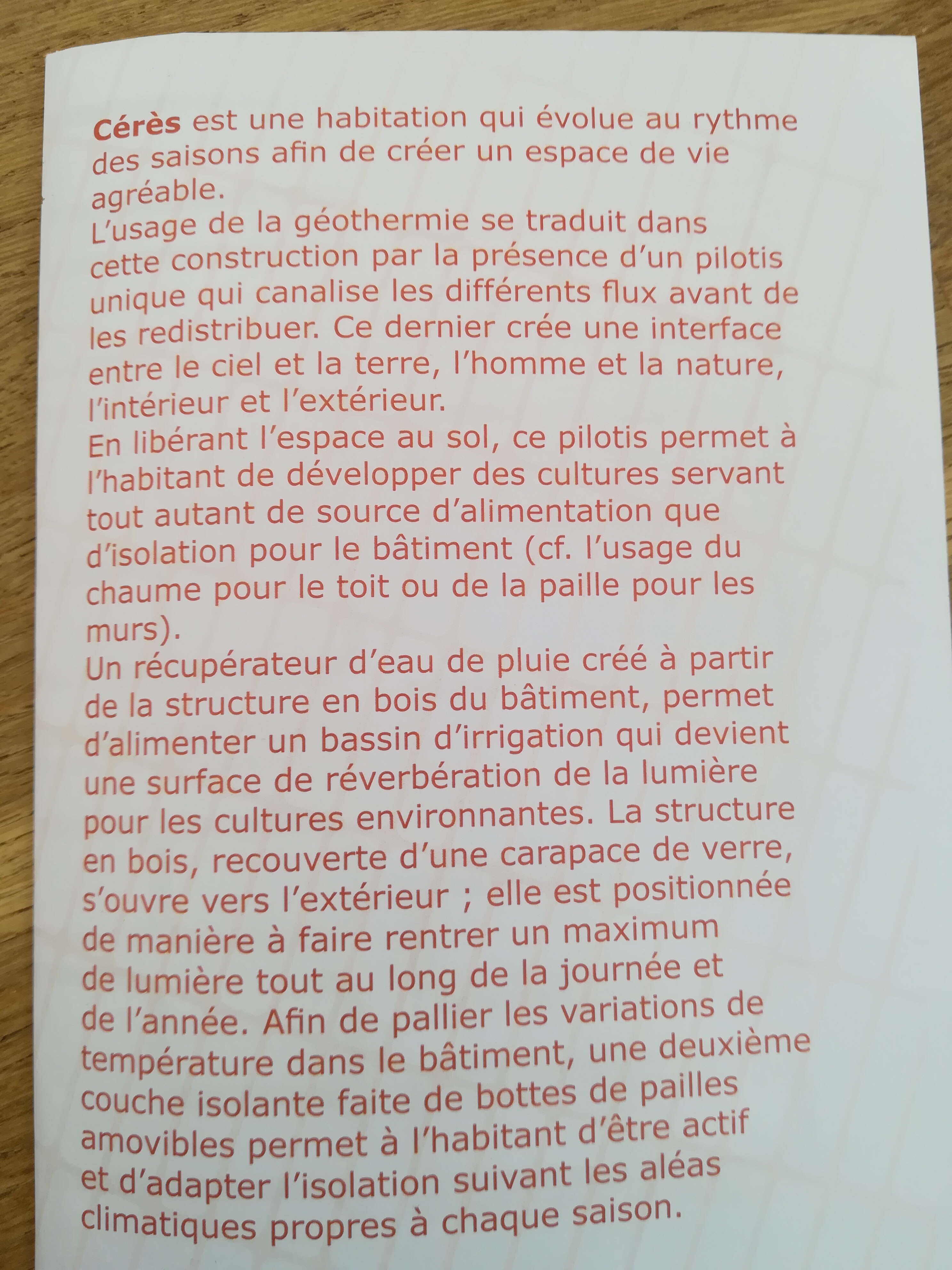

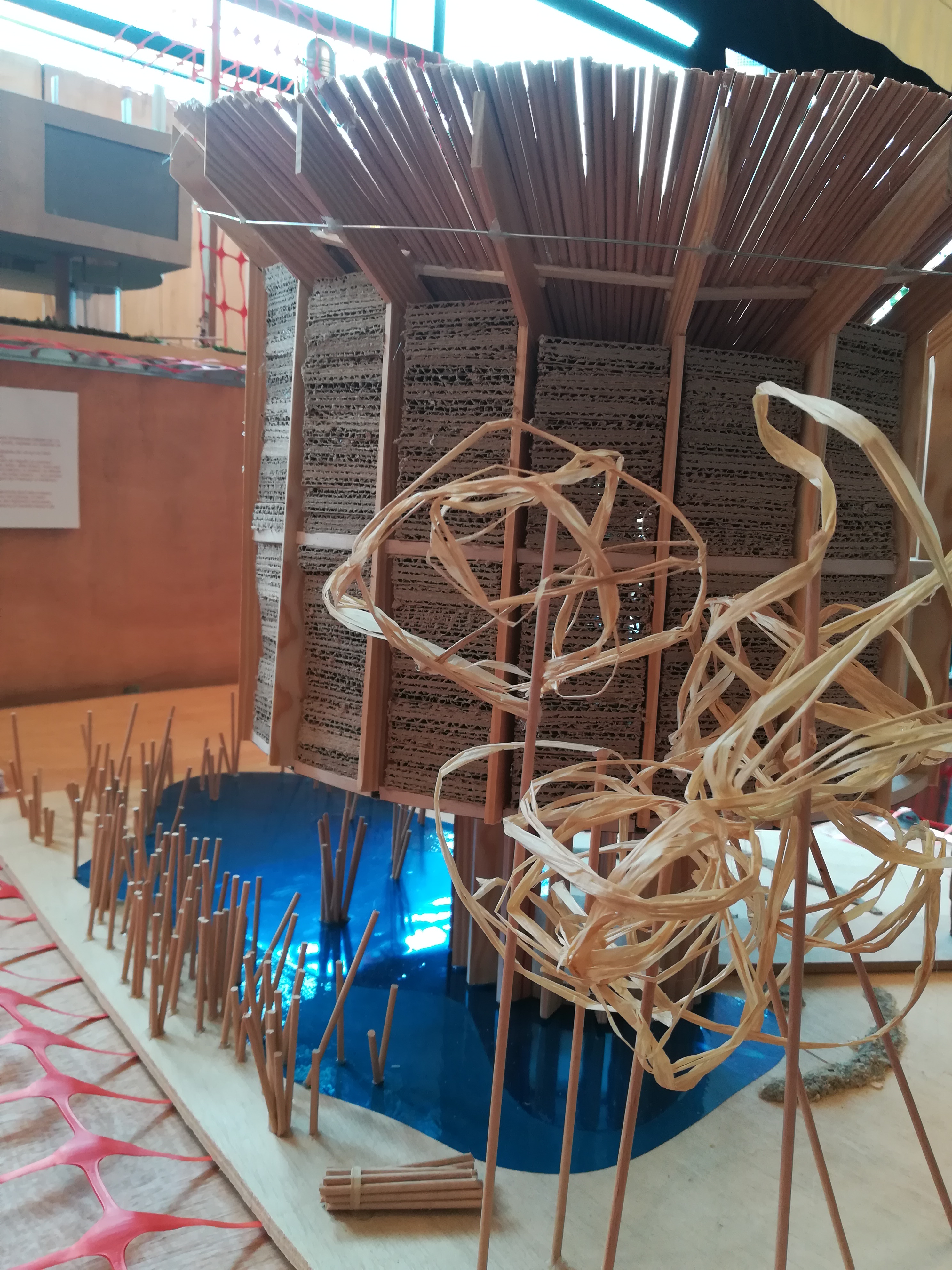

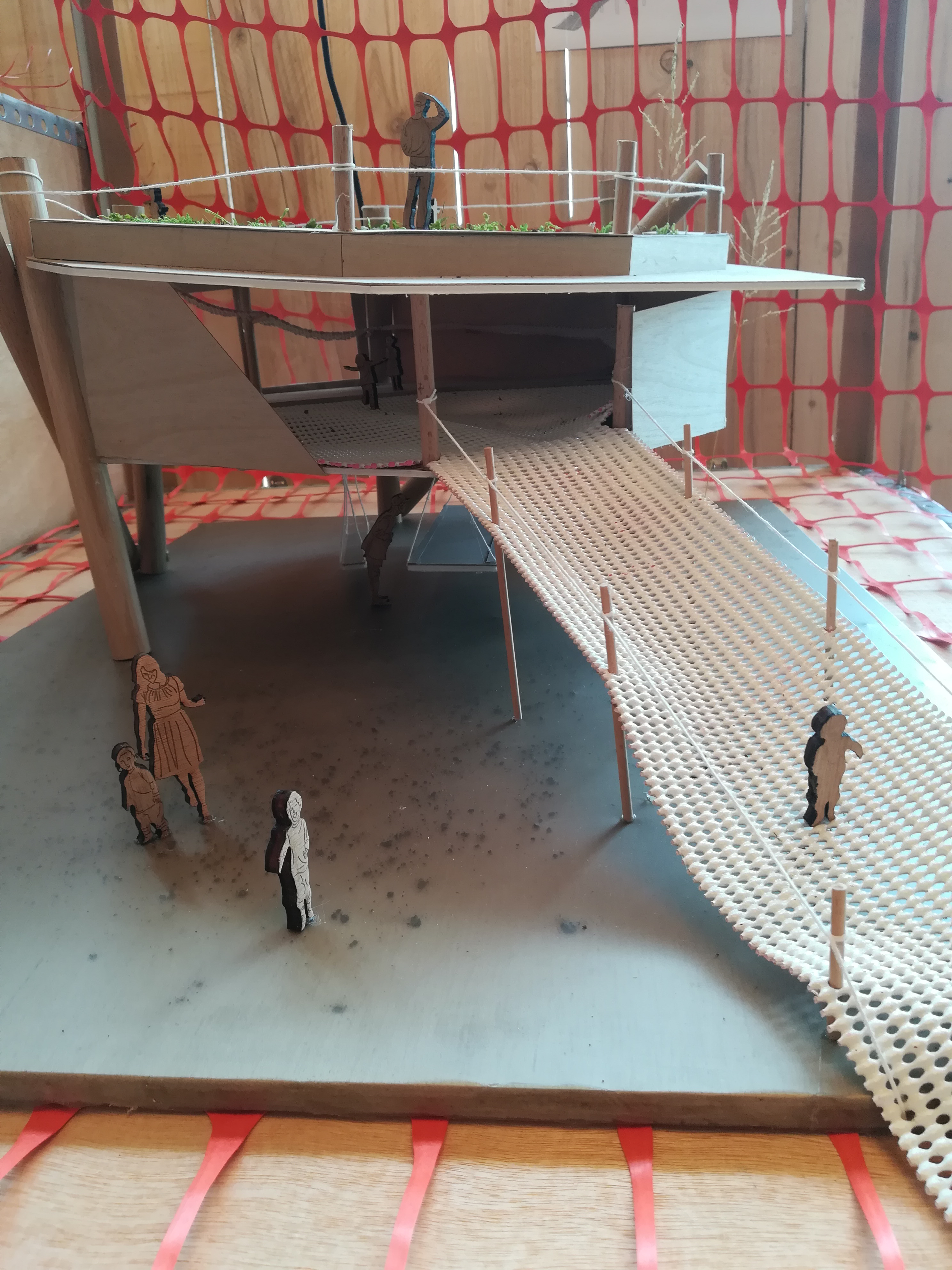

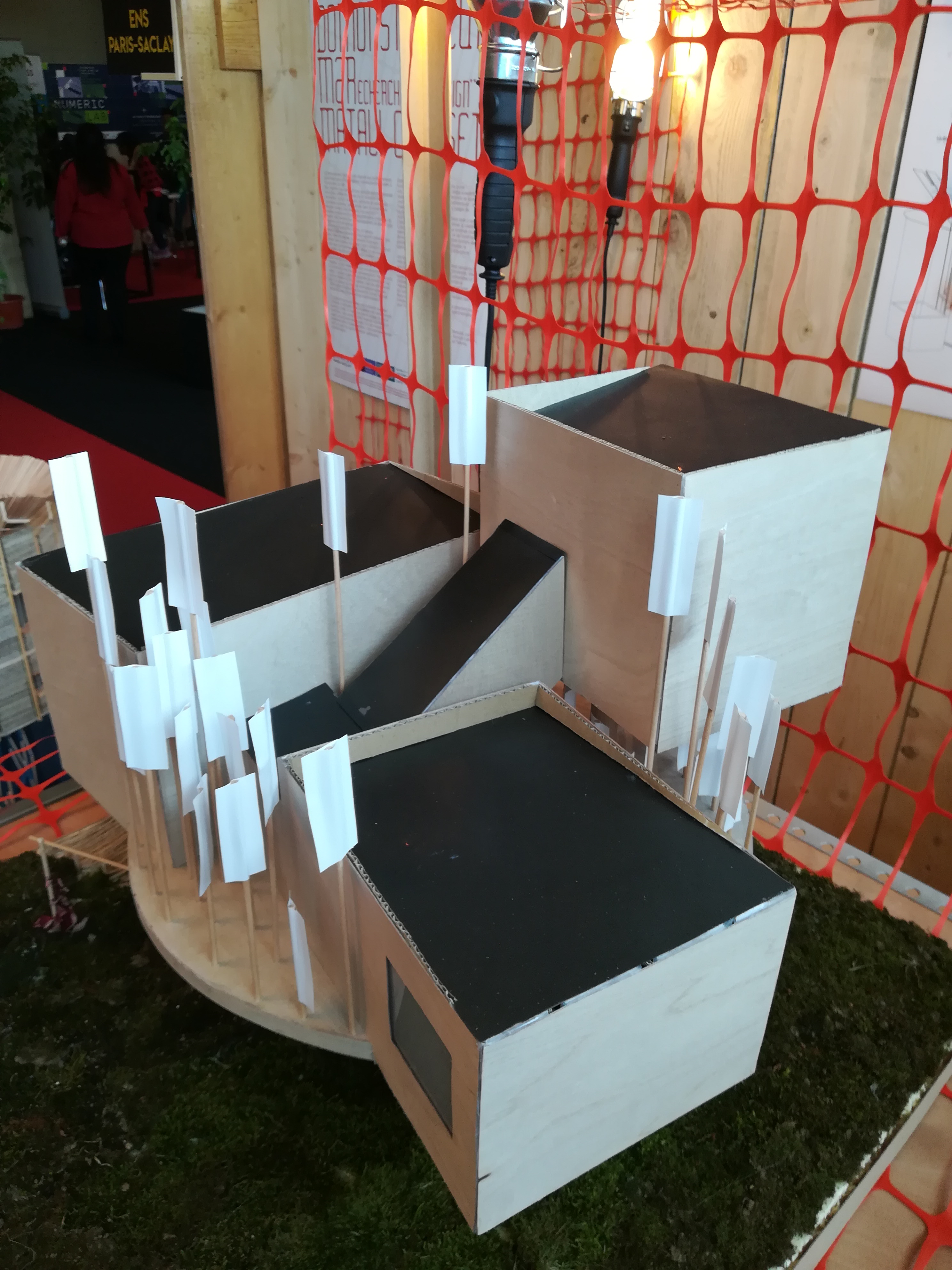

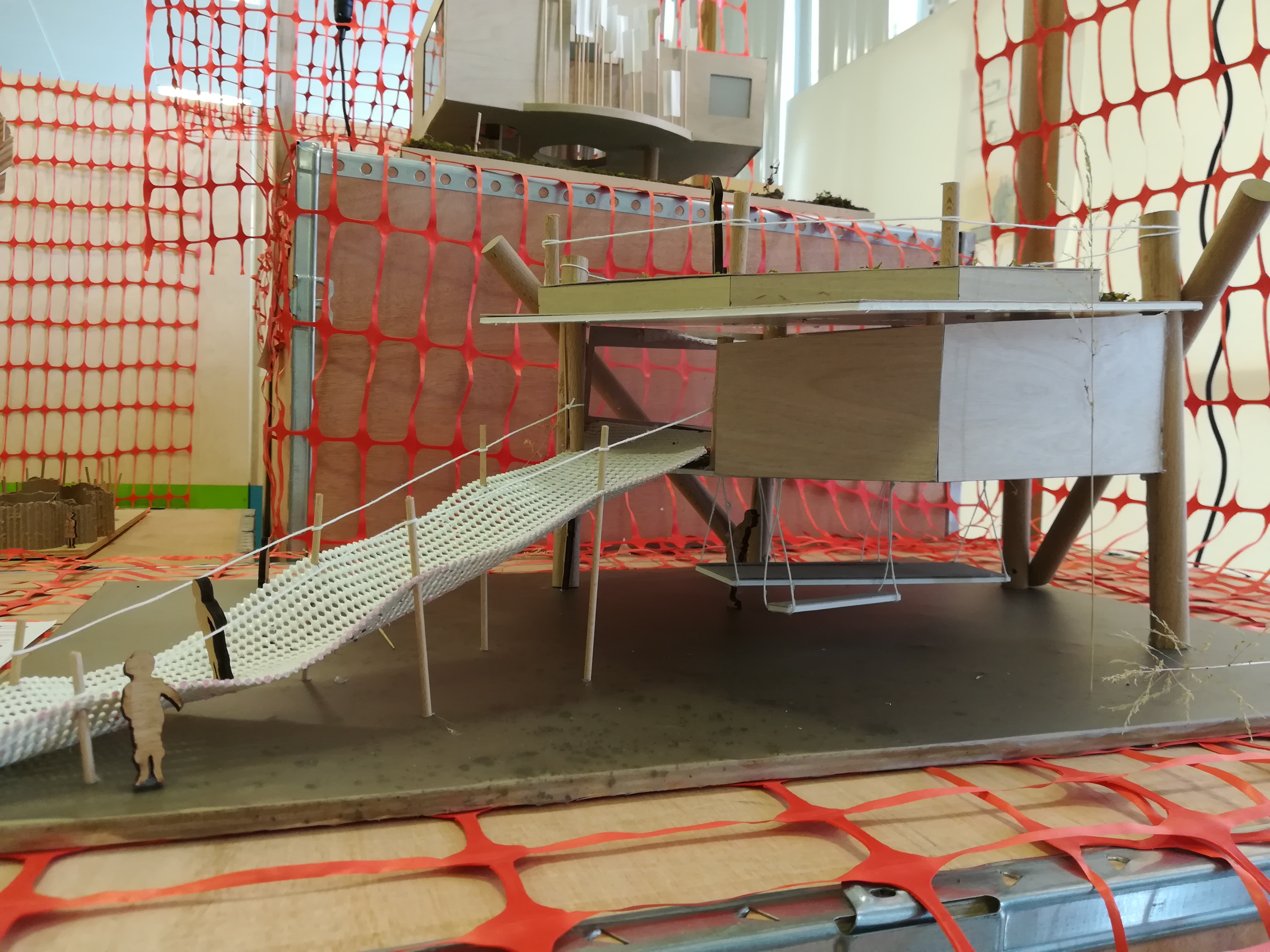

Design / Le Projet « Domonstrateur » aux Bains numériques – 15-16/06/2018

Les étudiants du M2R Design de l’ENS Paris-Saclay avec Matali Crasset exposent leur projet « Domonstrateur urbain » soutenu par la MSH Paris-Saclay.

A découvrir aux Bains Numériques à Enghien les 15 et 16 juin 2018.

Design / Le Projet « Domonstrateur » aux Bains numériques – 15-16/06/2018 Lire la suite »