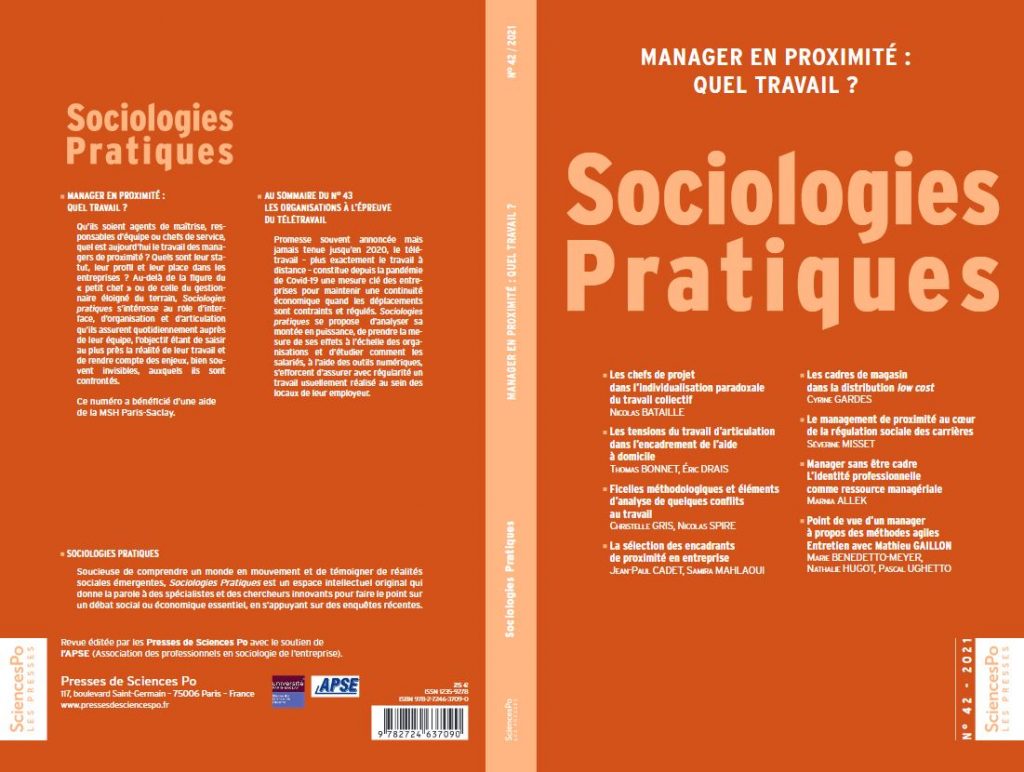

Parution du numéro 42 de la revue Sociologies Pratiques

Présentation du numéro 42 de la revue Sociologies Pratiques : « Manager en proximité, quel travail ? »

Coordination scientifique :

Pascal Ughetto, professeur de sociologie à l’Université Gustave Eiffel, chercheur au Laboratoire techniques, territoires et sociétés (LATTS)

Coordination éditoriale :

Marie Benedetto-Meyer, maitresse de conférence à l’Université de technologie de Troyes, chercheure associée au laboratoire Printemps

Nathalie Hugot, consultante à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), chercheure associée au Centre Maurice Halbwachs (CMH)

Alors que l’effectif de l’encadrement intermédiaire ne cesse d’augmenter depuis quarante ans, que savons-nous réellement de celles et ceux que l’on dénomme les « managers de proximité » ? Comment leur fonction évolue-t-elle dans un contexte de mutation du monde du travail et des organisations et de promesses récurrentes de raccourcissement des lignes hiérarchiques ? Comment recomposer une activité dont la contribution est régulièrement remise en question ? Par quels moyens et avec quelle légitimité exercent-ils aujourd’hui leur activité ? Telles sont les interrogations à l’origine de ce numéro. Pour ne pas s’en tenir à constater le rôle difficile que ces managers exercent (au contact régulier et direct avec les exécutants, et sommés de mettre en place la stratégie de l’entreprise), et pour aller au-delà de l’hétérogénéité des statuts, d’intitulés de postes, et de trajectoires de ces managers, le numéro privilégie une entrée par l’activité de ces managers. Les neuf contributions à ce numéro (sept articles et deux entretiens) permettent de mieux comprendre leur travail en train de se faire et saisir ce que recouvre aujourd’hui cette activité en pratique, à partir d’enquêtes empiriques réalisées auprès d’acteurs de terrain, afin de mettre en relief la capacité des managers, même sous contraintes, à réguler, articuler, construire et donner du sens à l’activité et à réaliser, en somme, un « travail d’organisation ».

Deux dimensions sont particulièrement mises en lumière à travers ce numéro :

La première concerne la manière dont le management est saisi et se saisit des outils de gestion et des modes managériales. Les dispositifs (tableaux de bords, process,..) sont étudiés dans leur double dimension, c’est-à-dire comme étant à la fois des outils de cadrage et de rationalisation des activités (au risque d’éloigner les managers des réalités du terrain), mais également comme autant de « prises » au service de l’action et la réalisation du travail d’articulation et de régulation, permettant l’objectivation, la mise en débat ou l’accompagnement cette fois au plus près des activités des équipes.

La deuxième est relative à la définition des compétences managériales et à la position professionnelle et sociale de ces managers. Sur ce point, les articles apportent un éclairage sur la tension entre, d’une part, une volonté de maintenir une image valorisante du manager et de ses compétences en les objectivant, de conserver le prestige social de la fonction et de continuer à faire de l’encadrement un « passage obligé » dans les carrières, et d’autre part la représentation écornée de cette activité, son caractère ingrat, « impossible », entre proximité avec les exécutants et relais des injonctions hiérarchiques.

Au final, le numéro montre à quel point manager en proximité est un travail, et met en relief la matérialité de ce travail dont l’art consiste à articuler logiques de gestion et situations concrètes. Il s’inscrit dans la volonté de rendre plus clair l’enjeu d’un progrès de la réflexion sur cette catégorie, sans céder à toute simplification.

Parution du numéro 42 de la revue Sociologies Pratiques Lire la suite »