L’Homme & la Société

Corps en colère – Revue L’Homme & la Société 2019/1 (n° 209)

Le dernier numéro de la Revue L’Homme & la Société hébergée par la MSH Paris-Saclay, vient de paraître :

Corps en Colère (n°209), coordonné par Annie Benveniste et Valérie Pouzol

Huit ans après les révoltes qui ont éclaté dans les pays arabes, la littérature existante témoigne de la répercussion des mouvements et des réponses souvent violentes qu’ont apportées les pouvoirs en place à la volonté de subversion des rapports sociaux et des rapports de genre. Ni bilan, ni réquisitoire, ce numéro de l’Homme et la Société explore la façon dont les diverses manifestations de la rébellion et de sa répression ont posé la question de la visibilité et de l’intense politisation des corps.

« Corps en colère » situe la réflexion au niveau des sujets en rébellion. Il part de la façon dont les corps parlent, s’insurgent, pour réfléchir à la dynamique des mouvements sociaux. Il examine la façon dont ces derniers ont pris des formes mobiles ou fragmentées, qu’il s’agisse de soulèvements radicaux ou de révoltes plus limitées mais constantes, bien que peu visibilisées. Cet angle de vue conduit à des analyses sur les nouveaux acteurs et actrices de ces luttes, leurs innovations en termes de luttes, mais aussi sur les nouveaux outils à inventer pour en rendre compte. En effet, les formes de contestation de l’ordre social sont multiples et ne se réduisent pas au répertoire des mouvements sociaux décrits par les politologues. Elles incluent des modalités qui relèvent de la performance artistique à portée hautement politique, quand les corps sont soumis à des épreuves qui incarnent la résistance.

Le numéro scrute aussi la reconstruction mémorielle des événements qui entraîne la sélection des figures emblématiques. Il montre comment la mémoire hiérarchise non seulement les actes mais leurs auteurs, valorisant souvent le sacrifice des hommes et rétablissant, à travers une stricte répartition des rôles, un ordre social que les rébellions avaient pourtant cherché à contester.

Disponible chez L’Harmattan ou sur Cairn

Corps en colère – Revue L’Homme & la Société 2019/1 (n° 209) Lire la suite »

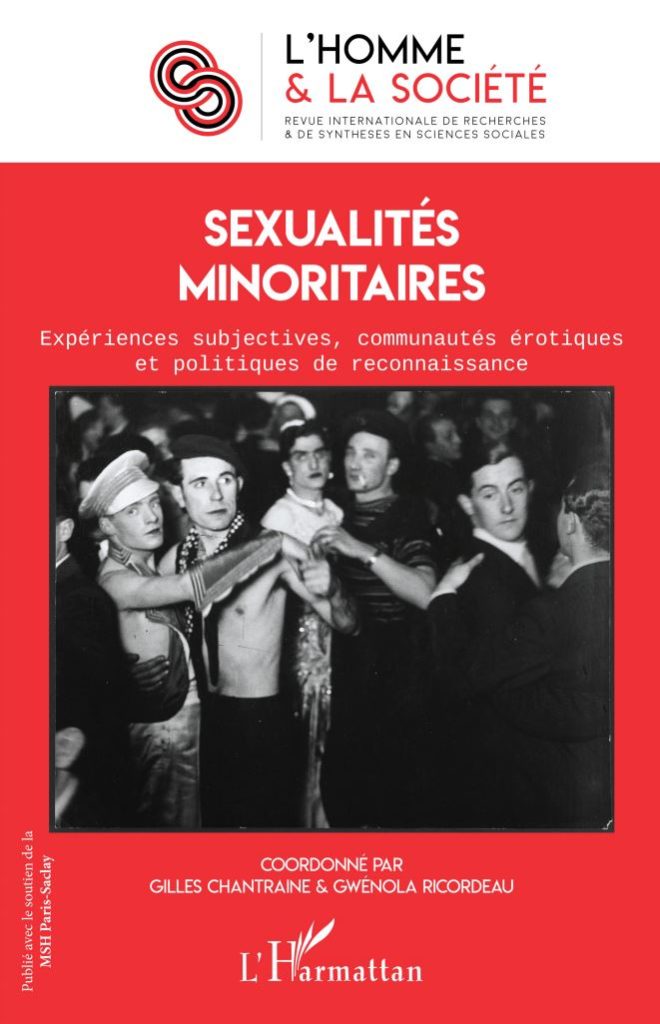

Sexualités minoritaires – Revue l’Homme & la Société n°208 – vient de paraître

SEXUALITÉS MINORITAIRES

Expériences subjectives, communautés érotiques et politiques de reconnaissance

n°208

Coordonné par Gilles Chantraine et Gwénola Ricordeau

L’ organisation sociale des sexualités minoritaires est travaillée depuis maintenant plusieurs décennies par deux processus conjoints et complémentaires. Politiques de l’égalité d’abord : contre l’hétéronormativité conjugale et reproductive, l’époque contemporaine est le théâtre d’une multiplication des revendications à la déstigmatisation, la dépathologisation, la décriminalisation, et la normalisation sociale de pratiques sexuelles diverses. Politiques de l’identité ensuite : ces revendications s’accompagnent d’une transformation des différentes communautés sexuelles elles-mêmes, que ce soit sous la forme d’innovations relatives (la communauté « asexuelle » – ou « ace » –, la communauté « polyamoureuse », etc.), ou de reconfigurations conceptuelles et identitaires.

Dans ce contexte, le dossier « Sexualités minoritaires » entend étudier, sur la base de sept contributions, pour l’essentiel issues d’enquêtes de terrain où l’observation – parfois participante – tient une place importante, les transformations symboliques, politiques et physiques des sexualités minoritaires. Ces transformations sont saisies au point d’articulation de trois ensembles de phénomènes : celui de l’expérience subjective d’une sexualité minoritaire, celui de la formation et de la circulation des

catégories sexuelles, et celui des formes de lutte et stratégies de résistance.

Ce numéro de L’Homme & la Société témoigne du dynamisme des recherches menées en France sur les sexualités, dynamisme qui contraste avec le trop peu de légitimité académique dont elles souffrent encore. Il permet aussi d’esquisser les zones laissées dans l’ombre par ces recherches, mais aussi les enjeux politiques liés aux sexualités.

Disponible :

sur CAIRN : https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm

sur L’Harmattan : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=63008&no_revue=20&razSqlClone=1

Couverture : Brassaï (dit), Halasz Gyula (1899-1984), Bal homosexuel au « Magic City » (1931), Collection

particulière © ESTATE BRASSAÏ – RMN / Graphisme : Hugo Marchais

<

Sexualités minoritaires – Revue l’Homme & la Société n°208 – vient de paraître Lire la suite »

Appel à contribution – Revue L’Homme & la Société « Les normes du droit du travail en France » – 30/11/2018

Appel à contribution – dossier pour la revue L’Homme et la Société

« Les normes du droit du travail en France : émergence, développement et perspectives »

sous la direction de Vincent Bourdeau, Alexis Cukier et Luca Paltrinieri

La contestation des « Loi Travail » en France a été l’occasion d’un débat théorique et politique sur la question des normes du droit du travail. En ce qui concerne la Loi publiée en août 2016, la controverse autour de l’article 8, instituant une « inversion de la hiérarchie des normes » et notamment la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche, a révélé non seulement un conflit normatif entre les partisans et les opposants à cette loi, mais encore un questionnement sur le sens de la normativité juridique dans les domaines du droit du travail et de la protection sociale. Et les ordonnances réformant le Code du travail ratifié au Parlement le 28 novembre dernier s’inscrivent dans la même perspective, en ajoutant de nouvelles dispositions qui généralisent l’inversion de la hiérarchie des normes, renforcent les pouvoirs de l’employeur dans le dialogue social d’entreprise, effritent les protections collectives contre les licenciements et la précarité et individualisent les parcours professionnels et les protections qui leur sont associées.

C’est dans ce contexte que nous proposons de susciter une discussion autour des normes du droit du travail, en réunissant des philosophes, juristes, historien-ne-s, sociologues et économistes pour analyser les sources, les fondements et les possibles évolutions des normes du droit du travail et du droit social en France.

Plus précisément, ce dossier propose de répondre à trois questions : d’où viennent ces normes spécifiques au droit du travail et au droit social en France ? Sur quels diagnostics, conflits et revendications ont-elles été construites ? et comment pourraient-elles être repensées pour répondre efficacement aux transformations récentes du monde du travail tout en maintenant une visée protectrice et émancipatrice pour les travailleurs et travailleuses ?

Ce projet éditorial constitue un prolongement du colloque « Les normes du droit du travail : approche interdisciplinaire » organisé à la Maison Heinrich Heine les 14 et 15 décembre 2017[1]. Par rapport au colloque, nous avons recentré l’appel à contribution sur les questions de l’émergence, du développement et des perspectives du droit du travail en France.

Les propositions de contribution sont à envoyer aux adresses indiquées ci-dessous avant le 30 novembre 2018. Les résumés ne devront pas excèder 5000 signes (espaces comprises) et être accompagnés d’une brève présentation (rattachement institutionnel et principales publications en lien avec l’appel à contribution). Les réponses seront envoyées avant le 15 décembre 2018.

Contacts :

Vincent Bourdeau : bourdeauv@gmail.com

Alexis Cukier : alexis.cukier@gmail.com

Luca Paltrinieri : l.paltrinieri@gmail.com

[1] Voir en ligne, URL : https://maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2017/decembre/les-normes-du-droit-du-travail-approche-interdisciplinaire.

Nouveau n° de la revue L’Homme & la Société : « L’Homme-machine II »

Le nouveau numéro de la revue L’Homme & la Société vient de paraître !

L’Homme-machine II.

Du travailleur augmenté à l’homme augmenté

Dossier dirigé par Florent Le Bot, Olivier Dard, Claude Didry, Camille Dupuy, et Cédric Perrin

Notre exploration des fantasmes idéologiques accompagnant la perpétuation du capitalisme se poursuit à travers ce dossier, et nous fait passer de l’utopie d’une production mécanisée toujours plus efficace où la machine libèrerait l’humanité du travail (L’Homme-machine I), à la recherche de la vie éternelle dans la multiplication de thérapies, de disciplines, de prothèses et de big data visant à porter les corps et les esprits vers les sommets. Il reste à en analyser la portée, en interrogeant ce que ce fantasme de l’homme augmenté représente dans la justification actuelle du capitalisme et en revenant sur sa spécificité à l’égard de la fascination pour la machine. L’homme-machine et l’homme augmenté sont liés au travail et à la question récurrente : « le travail ou comment s’en débarrasser ? » La grande équation capitaliste de la machine se ramène aux gains de productivité liés à des combinaisons de facteurs de production nouvelles reposant sur la domestication de l’énergie dans le cadre d’un paradigme dominé par la physique. Cela nous a conduits à parler de « travailleur-machine » pour appréhender cette absorption du travailleur par la machine, mais aussi, en un sens, sa transformation en un « berger des machines ». Le dossier invite à s’interroger sur le « décalage prométhéen » entre ce que les hommes savent faire techniquement et ce qu’ils sont en mesure de penser et de maîtriser moralement. Passé un certain seuil, la capacité technique devient démesurée par rapport à la condition humaine et l’excède. Mais il s’agit également de réfléchir sur le transhumanisme comme un modèle de dépassement de l’humain qui, ce faisant, présuppose l’existence même d’une nature humaine qu’il entend transcender par l’initiative de ces capitaines d’industrie californiens défrayant la chronique de l’humanisme établi. Or, dans la perspective que s’efforce d’approfondir L’Homme & la Société, c’est l’hypothèse même d’une nature humaine qui reste à mettre en question, pour saisir le déploiement historique d’une humanité dont la nature profonde est de réveiller les potentialités qui y sommeillent en bouleversant ainsi continûment cette nature même.

Au sommaire :

- Prométhée déchainé ?

Florent Le Bot, Olivier Dard, Claude Didry, Camille Dupuy et Cédric Perrin

- Le travail de l’Homme-machine et les promesses d’abondance : de la manufacture automatique à la cyber-entreprise

Henry Jorda

- La méthode graphique et l’esprit du « capteur d’activité » (1847-1920) : aux sources du « self tracking », la courbe « autographique » du moteur-humain

Marco Saraceno

- Grandeur et misère de l’humain augmenté : le cas du pilote sans avion

Gérard Dubey

- Surveiller et guérir le corps optimal. Big Data et performance sportive.

Sébastien Dalgalarrondo

- Corps et âme. Le transhumanisme, nouvel horizon biopolitique du capitalisme ?

Nicolas Le Dévédec

- Les nanotechnologies comme technologie transhumaniste

Franck Damour

- Métamorphoses du corps et métaphores : penser les technologies à l’ère du transhumain

Christophe Lazaro

Diffusion :

L’Harmattan : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=60982&no_revue=20&razSqlClone=1

CAIRN : https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm

Télécharger le flyer :

Nouveau n° de la revue L’Homme & la Société : « L’Homme-machine II » Lire la suite »

N°206 Revue L’Homme & la Société « A quoi servent les droits aujourd’hui ? »

Le dernier numéro de la revue L’Homme & la Société vient de paraître sur le thème « A quoi servent les droits aujourd’hui ? »

La multiplication présente des droits, leur production continue, leur caractère fondamentalement inédit constituent des phénomènes nouveaux. Promus et revendiqués à un niveau immédiatement global, faisant l’objet de campagnes organisées et financées, les droits, dans leur croissance exponentielle, interpellent la réflexion.

Ce numéro de L’Homme & la société explore la tension entre les notions de droit au singulier et au pluriel. Blocs idéologiques, les paquets de droits sont tout à la fois des “prêts-à-penser”, des instruments de gouvernance globale, des outils de pression géopolitique et des modes de légitimation du capitalisme orientés vers la renaturalisation du monde et de sujets dotés de droits naturels attachés à l’humanité comme espèce. Ces droits sont autant l’expression de mobilisations de subjectivités, à divers niveaux subversives, que des supports d’intervention internationale des États les plus puissants.

La multiplication de droits obtenus par des groupes de population ou des minorités distincts correspond en partie à une amélioration du droit, par une spécification de celui-ci attentive aux besoins particuliers. Néanmoins, l’inflation des droits est simultanément créatrice d’identités potentiellement réificatrices évoluant vers une scissiparité infinie. Ainsi, ces nouveaux droits peinent à devenir concrets en regard des rapports économiques et dans une conjoncture générale d’augmentation forte des inégalités. L’abstraction des droits à l’égard des conditions de leur effectivité tend à les réduire à des marchandises symboliques, tout en s’inscrivant dans une configuration où le/les marchés de divers types envahissent les sociétés.

Pour autant, de nouveaux sujets politiques émergent et de nouveaux combats politiques se mettent en œuvre, donnant aux droits une vertu de repolitisation certaine. Et ce, bien que le droit à la sécurité de plus en plus prédominant – en particulier dans la lutte antiterroriste globale – permette aussi, aux gouvernements, dans certains contextes dictatoriaux, de supprimer leurs opposants.

CAIRN : https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm

Éditions L’Harmattan : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=59712&no_revue=20&razSqlClone=1

Sommaire :

Éditorial

Judith Hayem

La destruction des droits des étrangers en France

au risque de la destruction des droits pour tous 9

Éditorial

Monique Selim

La dualité sexuelle en procès. Droits et normes 21

In memoriam

Martine Leibovici

Pour Étienne Tassin (1955-2018) 29

Dossier

Judith Hayem, Bernard Hours & Monique Selim

Introduction

Quels sujets en quête de quels droits aujourd’hui ? 41

Bernard Hours

Du sujet politique à la créature naturelle.

Des droits de l’Homme aux droits humains 53

Rhéa Edde

Le droit : un outil de régulation du cyberespace ?

Le cas du droit à l’oubli numérique 69

Monique Selim

Des droits sexuels ? Polysémie d’une libération fluide 95

Patience Biligha Tolane

L’homosexualité ensorcelée au Cameroun 113

Irène Bellier

Les droits des peuples autochtones. Entre reconnaissance

internationale, visibilité nouvelle et violations ordinaires 137

Catherine Lutard

Le(s) droit(s) au service de la justice transitionnelle.

Le cas des ONG serbes 175

Irène Pochetti

Perspective des droits, genre et travail social

auprès des enfants des rues au Mexique 213

Claude Didry

Des droits de l’Homme au Code du travail.

Les enjeux d’un retour sur le contrat de travail 241

Marie-Sophie Vachet

Le droit des étrangers en France :

particularités et finalités d’un droit en constante évolution 265

Charles Bosvieux-Onyekwelu

Les services publics sous la Troisième République :

un débat normé par le droit 289

Hors-dossier

Gabriele Pinna

Servir sur la scène ou dans les coulisses ?

Une étude dramaturgique des tensions

au sein des collectifs de travail dans l’hôtellerie de luxe 317

Débats & perspectives

Monique Selim & Wenjing Guo

Exilés en stock. Nouvel objet transitionnel

ou médiateur imaginaire ? 343

N°206 Revue L’Homme & la Société « A quoi servent les droits aujourd’hui ? » Lire la suite »

Fiche de lecture type à l’usage des rapporteurs externes

Pour consulter la Fiche de lecture type à l’usage des rapporteurs externes sollicités pour évaluation par le comité de rédaction de la revue L’Homme & la Société, hébergée par la MSH Paris-Saclay, cliquez sur le lien ci-dessous.

Pour toute question, vous pouvez contacter Anne-Sophie Décriaux, éditrice de la revue : anne-sophie.decriaud@ens-paris-saclay.fr

Fiche de lecture type à l’usage des rapporteurs externes Lire la suite »

Modalités de soumission des textes – Aide à l’usage des auteurs

Tout auteur souhaitant soumettre un texte au comité de rédaction de la revue L’Homme & la Société, hébergée par la MSH Paris-Saclay :

– article en réponse à un appel à projet ;

– article hors dossier ;

– note critique, texte pour la rubrique « Débats & perspectives » ;

– ou compte rendu d’ouvrage

devra le faire en se conformant aux normes d’édition (présentation, références bibliographiques, typographie…) adoptées par la revue (cf. document téléchargeable ci-dessous).

H&S_MODALITÉS DE SOUMISSION DES ARTICLES.dotx

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne-Sophie Décriaud, éditrice de la revue : anne-sophie.decriaud@ens-paris-saclay.fr

Modalités de soumission des textes – Aide à l’usage des auteurs Lire la suite »

Appel à Communication Revue L’Homme & et la Société « Présence de Mai 68 » – 31/05/2018

Nouvel appel à communications

La revue L’Homme et la Société prépare un numéro spécial international sur Mai 68, regroupant des textes toutes disciplines confondues.

Il ne s’agira pas de se retourner vers le passé avec nostalgie, mais au contraire de montrer comment cet événement a informé les cinquante années qui ont suivi. Les contributions devront être compatibles avec la ligne éditoriale de la revue, à savoir un parti-pris théorique rigoureusement anti naturaliste et un projet politique d’auto-émancipation récusant la logique paternaliste de l’émancipation.

Consulter le texte complet de l’appel : http://calenda.org/433620